流量自由与云端漫游:当旅行遇见通讯技术革新(Flow Freedom and Cloud Roaming: When Travel Meets Communication Technology Innovation)

话费焦虑背后的旅行困境(Travel Dilemma Behind Call Cost Anxiety)

每逢假期规划旅行时,许多人会陷入一种矛盾:既渴望通过手机实时分享美景、导航陌生街道,又担心高昂的漫游费和流量超支。一位背包客曾在论坛吐槽:“在西藏自驾时,为省流量关掉地图,结果迷路三小时。”这种“通讯成本焦虑”逐渐成为现代旅行的隐形枷锁。

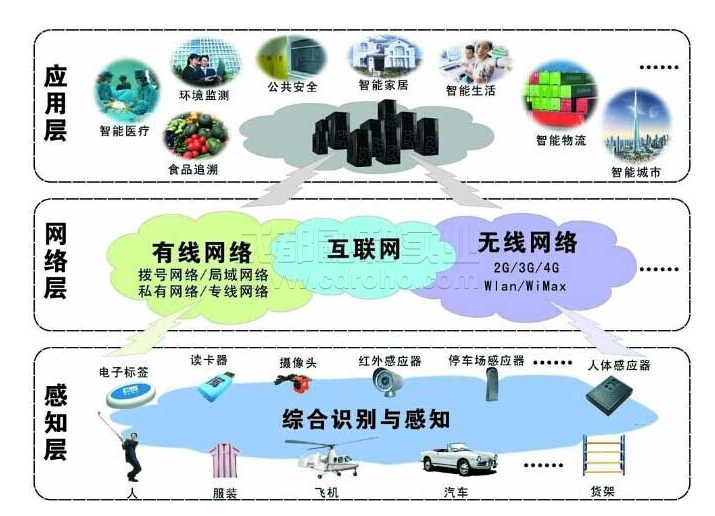

而近期,一种依托运营商系统漏洞的“免扣费业务卡”悄然兴起。其原理是通过技术手段绕过常规计费系统,直接调用腾讯系服务的流量接口。这意味着用户在使用微信、腾讯地图、QQ音乐等应用时,无需消耗套餐内流量或话费。对于旅行者而言,这似乎打开了一扇新的大门。

技术漏洞的双面性:便利与风险(The Duality of Technical Loopholes: Convenience and Risks)

从技术角度看,此类业务卡利用了运营商与第三方服务商的接口协议漏洞。简单来说,运营商为提升用户体验,会为部分合作应用(如微信支付)开放免流量通道。黑客通过模拟这些应用的通信特征,将其他流量“伪装”成合规数据包,从而绕过计费系统。

一位网络安全研究员用登山作比喻:“就像景区为特定旅行社开辟VIP通道,有人伪造通行证混入队伍。”这种操作虽能短期降低通讯成本,却存在多重隐患:账户异常可能触发运营商风控(导致停机)、过度依赖单一服务商(如腾讯系应用),以及潜在的法律风险。

旅行场景中的实战应用(Practical Applications in Travel Scenarios)

在实际旅行中,免扣费卡的“甜点场景”尤为明显。以东南亚自由行为例:

一位资深导游分享案例:“团队在阿尔卑斯徒步时,利用该技术持续直播冰川融化实况,全程未额外购买欧洲流量包。”但这种模式对设备有特定要求(需支持APN修改),且仅限于特定应用,无法覆盖海外主流的旅行工具如Airbnb或Booking。

灰色地带的生存法则(Survival Rules in the Gray Zone)

使用这类技术需要掌握“隐蔽性原则”。一位匿名用户总结出三大经验:

1. 流量伪装:将非腾讯应用请求通过代理服务器转发至微信接口;

2. 行为模拟:每日使用时长不超过4小时,避免触发运营商异常检测;

3. 设备隔离:专用备用手机操作,防止主号被封影响行程。

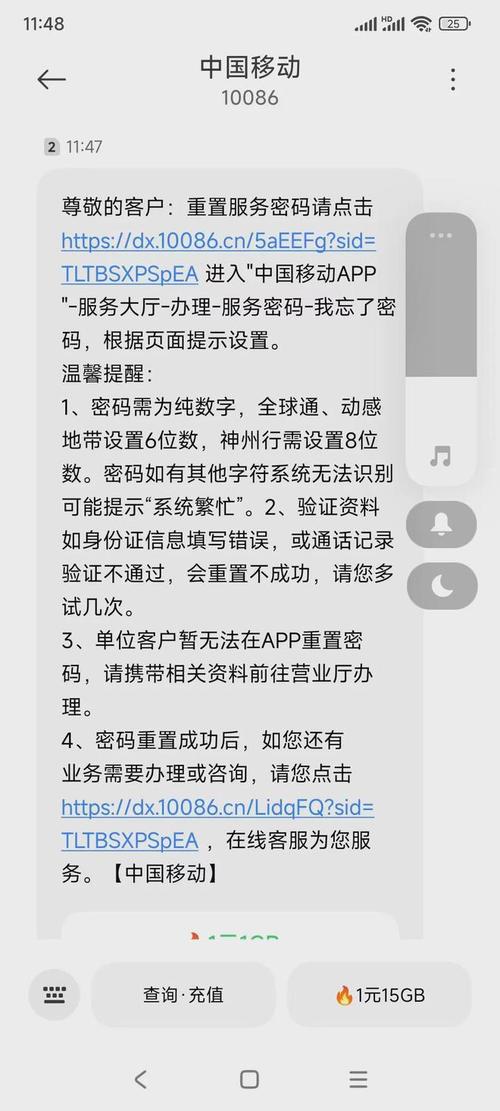

技术博主@CyberTrekk警告:“运营商正在升级深度包检测(DPI)技术,漏洞窗口期可能越来越短。”今年3月,某省移动公司就封停了2万余张异常业务卡。

未来旅行通讯的合规化想象(Imagining Compliant Future Travel Communication)

尽管当前技术游走于灰色地带,但其背后反映的旅行者需求值得深思。某通信研究院报告指出:“2023年跨国游客流量需求同比增长210%,但68%的用户认为现有资费体系不合理。”

或许未来的解决方案将更趋合规:

正如一位环游世界的数码极客所说:“真正的自由不是钻系统漏洞,而是让技术回归服务本质。”站在雪山之巅按下直播键时,我们期待的不仅是畅通的信号,更是一套透明、公平、可持续的通讯规则。