Travel Security in the Digital Age: How Cybersecurity Reshapes Tourism Experiences(旅游安全数字化时代:网络安全如何重塑旅游体验)

随着全球旅游业进入数字化转型阶段,《黑客联系方式揭秘:合法途径与潜在风险全解析》中提到的网络安全议题逐渐成为旅行者不可忽视的核心问题。本文将从旅游场景中的隐私保护、黑客攻击案例及合法防御策略三个维度,探讨网络安全与旅游产业的深度关联。

Cybersecurity Threats in Tourism Infrastructure(旅游基础设施的网络安全威胁)

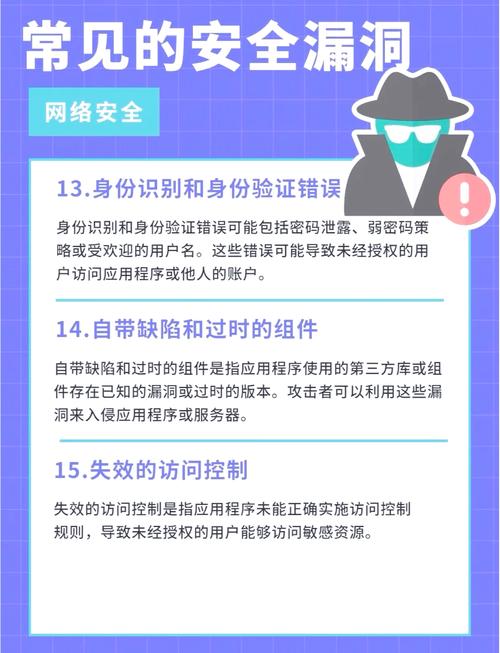

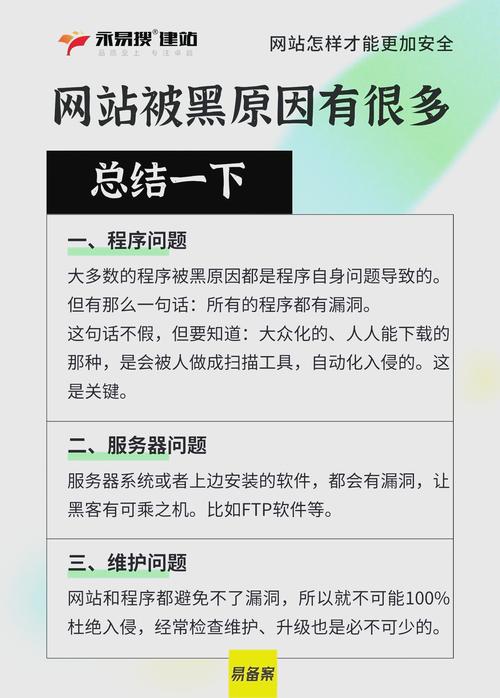

酒店预订系统、机场值机平台和景区门票预约网络频繁成为黑客攻击目标。2024年某国际连锁酒店因未修复系统漏洞导致230万用户数据泄露,攻击者通过暗网交易渠道倒信息。此类事件印证了《黑客联系方式揭秘:合法途径与潜在风险全解析》强调的暗网交易风险——非法获取的黑客联系方式往往与数据犯罪直接关联。

White-Hat Hackers: Guardians of Travel Data(白帽黑客:旅游数据守护者)

专业网络安全团队现已成为旅游企业的标准配置。某欧洲旅游局曾雇佣白帽黑客对智慧导览系统进行渗透测试,成功拦截针对游客实时定位数据的中间人攻击。这种合法合作模式与文献中强调的“资质验证”原则完全契合,证明通过正规渠道获取技术支援才能实现有效防护。

Traveler Self-Protection Strategies(旅行者自我保护策略)

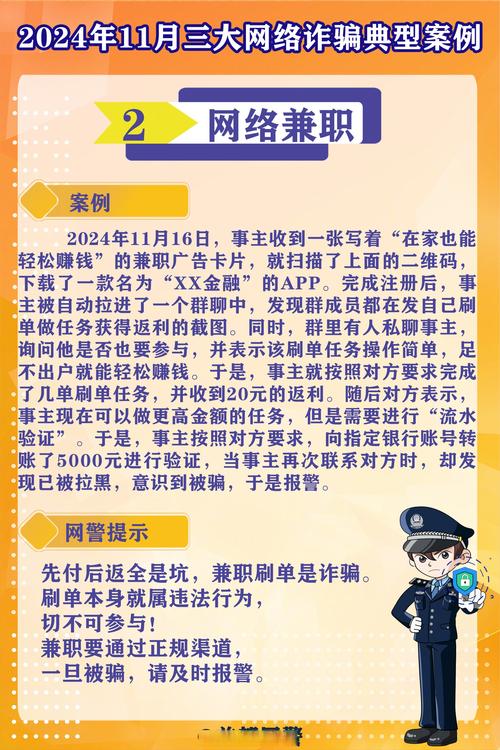

在公共WiFi使用场景中,72%的旅行者曾遭遇虚假热点诱导。建议采用双因素认证加密通信设备,避免连接名称含特殊符号的开放网络。当遭遇数字财产盗窃时,应立即联系当地网警而非尝试通过非正规渠道寻找技术支持——这正是《黑客联系方式揭秘:合法途径与潜在风险全解析》反复警示的风险规避要点。

Blockchain Technology Reshaping Tourism(区块链技术重塑旅游业)

迪拜某旅行社引入基于区块链的智能合约系统,将游客生物特征数据加密存储于分布式节点。该系统经灰帽黑客压力测试后,成功抵御每秒12万次的DDoS攻击。这种技术创新印证了文献中关于技术合规应用的价值主张,为行业树立了安全标杆。

Ethical Dilemmas in Travel Tech Development(旅游科技发展的困境)

某东南亚国家景区的人脸识别系统曾遭质疑,黑客组织通过漏洞曝光过度采集游客生物数据的行为。这引发了对技术边界的重要讨论:网络安全措施既需保障效率,更应遵循最小必要原则,避免重蹈文献中警示的“防御过度引发信任危机”覆辙。

Emerging Defense Mechanisms(新兴防御机制)

量子加密技术开始应用于高端旅游场景,南极科考游轮采用抗量子破解的通信系统,确保科考数据与游客隐私的绝对安全。这种前沿实践超越了传统防御思维,为文献中提及的“合法技术迭代”提供了鲜活注脚。

Cultural Differences in Cybersecurity(网络安全的跨文化差异)

北欧国家推行旅游数字护照时,85%用户主动开放健康数据换取便利;而东亚游客则对数据采集表现高度警惕。这种文化认知差异要求企业定制化安全方案,既要避免文献警示的“技术滥用”,又要尊重不同客群的权利边界。

AI-Powered Threat Detection(人工智能威胁检测)

马德里普拉多博物馆部署的AI监控系统,可实时分析游客手机信号特征,成功识别出伪装成普通游客的黑客侦察行为。这种智能防御体系将文献中的风险预警提升至主动防护层级,标志着旅游安防进入认知安全新纪元。

Future Tourism Security Landscape(未来旅游安全图景)

随着脑机接口技术进入旅游体验领域,神经数据保护将成为新焦点。行业领导者正与网络安全专家共建生物特征脱敏框架,这种前瞻性布局完美诠释了文献强调的“合法途径创造价值”核心理念,为旅游业的可持续发展铺设数字护城河。

在极光观测营地,挪威向导提醒游客关闭智能设备的NFC功能;于亚马逊雨林深处,生态旅馆采用完全离线的生物识别系统。这些细节构筑起新型旅游安全文化,将《黑客联系方式揭秘:合法途径与潜在风险全解析》中的理论原则转化为可感知的实践智慧。